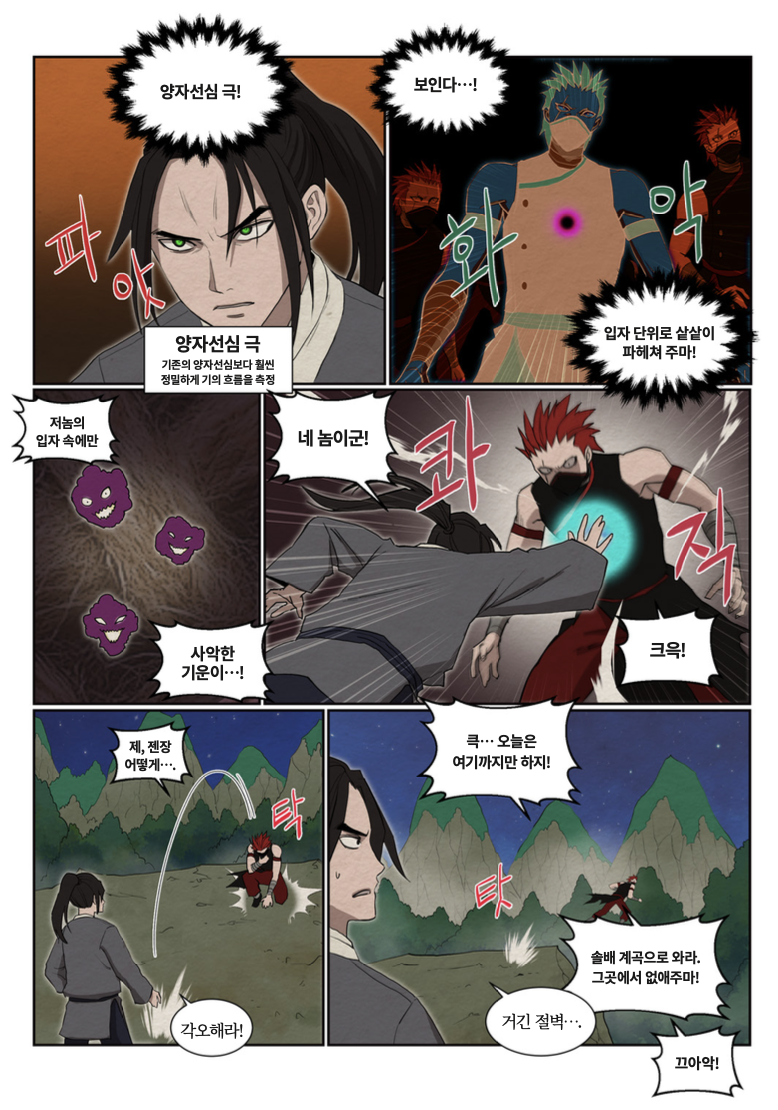

양자광은 사부의 원수를 갚기 위해 적과 마주하지만, 적은 분신술로 혼란을 일으킨다. 하지만 ‘지피지기면 백전불패’인 법. 본체를 찾아내기 위해 자광은 상대의 양자 상태까지 샅샅이 들여다보고 결국 본체를 분간해 내는데···.

본체를 찾는 자광의 눈처럼, 과학자들의 시선은 양자물질 속 복잡한 상태를 해독한다. 양자물질 연구자 김근수 연세대 물리학과 교수의 연구실을 찾아갔다.

편집자 주

고전물리학이 못 채운 빈칸, 양자물질

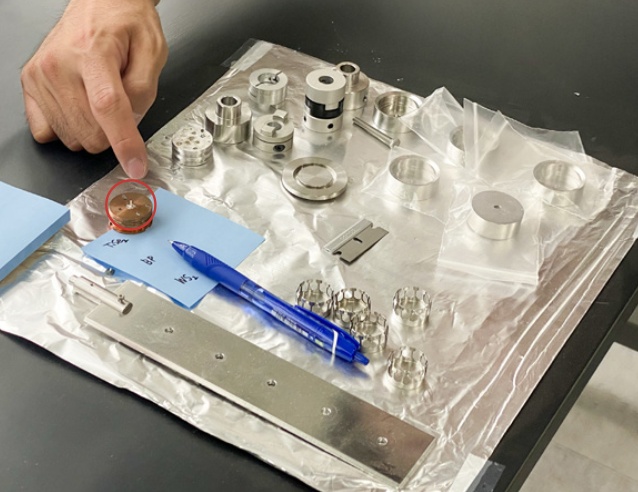

9월 8일, 서울 서대문구 연세대 첨단과학관에서 만난 김근수 교수의 손에는 잿빛 광채를 내는 작은 금속 물질이 들려 있었다. 언뜻 보기에는 호일 같아 보이는 물질의 정체는 흑린(Black phosphorus). 김 교수가 10년째 붙들고 연구 중인 ‘양자물질’의 일종이다.

물질이 갖는 양자 상태는 물질의 성질을 결정한다. 특정한 양자 상태에서 나타나는 대표적 현상으로는 광학 성질, 초전도성, 전자 상호작용 등이 있다. 양자물질은 이렇게 고전 물리학으로는 설명할 수 없는, 양자효과가 물성을 지배하는 물질을 일컫는다. 가령 저항이 없는 초전도체처럼 독특한 성질을 지닌 양자물질을 연구하기 위해선 그것의 양자 상태를 해석해야 한다.

양자물질은 크게 두 갈래로 나뉜다. 우선 ‘초전도 양자물질’이다. 초전도 특성을 띠는 물질로서, 현재 양자컴퓨터의 대표적인 플랫폼 중 하나다. 김 교수는 양자물질을 이해하는 것이 왜 중요한지에 대해 설명했다. “인간이 아직 물질에 대해서 모르는 게 많습니다. 우리가 초전도 양자물질을 이해하고 발전시키면 양자컴퓨터 등 활용할 범위가 커질 수 있어요.”

다음은 저차원 양자물질이다. 김 교수의 전문이자, 그가 꽂힌 분야다. 1·2차원과 같이 매우 얇은 두께를 가지면서, 얽힘과 중첩 등 양자역학적 현상이 나타나는 물질을 뜻한다. 자연에서 원자 한 층으로 이뤄진 2차원 얇은 물질 중 대표격은 그래핀(graphene)과 흑린이다. 김 교수는 “물리는 단순한 시스템에서 출발하는 걸 중요하게 여긴다”며 “그래핀과 흑린은 단일 원자로 구성된 단순한 구조로 기본적인 물리 법칙을 들여다보기에 적합해 주목받고 있다”고 설명했다.

양자역학을 몰라도 일상을 돕는 기술들을 대부분 이해하는 데 별 무리가 없다. 반도체의 토대가 되는 실리콘(Si) 역시 양자역학 없이도 대부분 성질을 알 수 있다. 다만 양자역학을 알면 물질의 한계를 뛰어넘는 새로운 세상이 열린다. 이에 근 10년간 수많은 물리학자가 양자 연구에 뛰어들고 있다. 김근수 교수가 양자물질 연구에 뛰어든 이유기도 하다.

“대부분 물질은 양자역학까지 깊게 들어가지 않아도 이해가 됩니다. 하지만 양자역학 성질에 대한 이해 없이는 도저히 설명이 안 되는 물질도 있습니다. ‘양자물질’들이에요. 양자컴퓨터나 양자센싱 등은 결국 양자물질 기반으로 구현할 수밖에 없잖아요. 양자물질을 이해해야 앞선 양자 기술들을 더 잘 다룰 수 있죠.”

양자물질 속 전자를 스캔해 만든 지도, ‘양자거리’

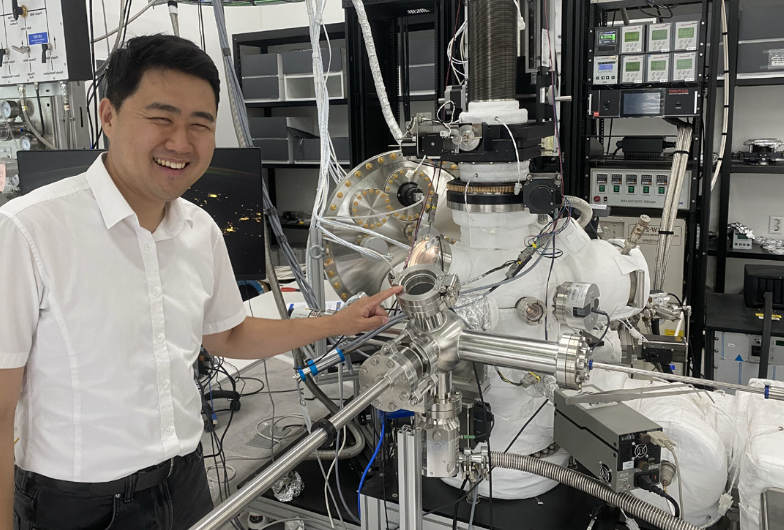

김 교수의 양자물질에 대한 열정은 최근 큰 연구 성과로 돌아왔다. 2025년 6월, 양자물질 속 전자들의 양자거리를 측정하는 데 세계에서 처음으로 성공했기 때문이다. doi: 10.1126/science.ado6049

양자거리(quantum distance)란 양자물질 속 전자들이 양자역학적으로 어느 정도 유사한지, 즉 ‘얼마나 닮았는지’를 나타내는 물리량이다. 즉 엄밀히 말하면, 실생활에서 흔히 떠올리는 ‘거리’ 개념보다는, 입자가 지니는 위상(phase) 개념에 가깝다. 전자가 방출하는 파동은 파도의 모양처럼 출렁거리기 때문에 관측하는 시점에 따라 위상이 다르다. 해변의 같은 곳을 바라보더라도 어느 때는 썰물이, 또 다른 시점에선 밀물인 원리와 같다. 이 때문에 물질 속 여러 전자를 일시에 관찰한다면 그 순간엔 각자 다른 위상을 나타내고 있다.

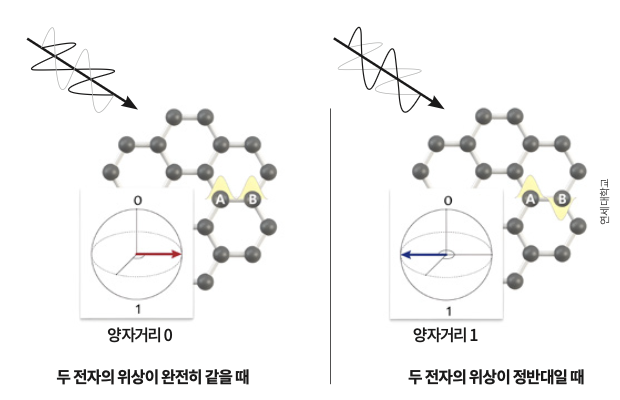

“양자 세계로 들어가면 모든 입자가 파동성을 가지게 됩니다. 쉽게 말하면 물질이 어느 한 점에 있지 않고 공간에 퍼져 있는 셈이에요. 퍼져 있는 입자 간의 거리를 잰다는 건 이상한 일이죠. 양자거리는 입자 간의 유사성을 표현하는 개념입니다. 양자역학적 유사도라고 하고요. 전자 간의 위상이 완전히 다르면 양자거리가 1, 완전히 겹치면 0이라고 표현합니다.” 김 교수는 생소한 개념에 설명을 덧붙였다.

양자거리의 개념이 여전히 헷갈린다면 계속해 움직이는 100명의 군중을 떠올려 보자. 이들이 강당에 모여 있다면, 특정 시점에 관찰했을 때 그중 몇 명이 어느 방향으로 서 있는지를 파악할 수 있다. 특히 동서남북의 네 방향만으로 나뉜다면, 동쪽을 바라보는 사람들이 어디에 위치하는지 알아내는 것이 가능하다. 이들은 서로의 양자거리가 0인 격이다. 이렇게 구성원들의 특정한 상태를 파악하는 것처럼 양자물질 속 전자 단위에서 전자들의 위상을 ‘매핑(mapping)’한 결과가 양자거리다.

강당 속 사람들은 눈으로 관찰하고 사진을 찍는 걸로 파악할 수 있다. 반면 머리카락 굵기의 100만분의 1 크기인 양자물질 속 입자들은 같은 방식을 사용할 수 없다. 그렇다면 어떻게 그토록 조그마한 전자들의 위상을 일일이 다 파악할 수 있었던 걸까. 김 교수는 그 비결로 ‘편광’을 적극 활용했다고 설명했다.

“전자의 양자거리는 편광된 광자를 전자에 부딪쳐서 측정합니다. 편광은 특정한 방향으로만 진동하면서 나아가는 빛을 뜻하죠. 수직 방향부터 수평 방향까지 편광된 광자를 양자물질에 쏘면 각 물질 속 전자들의 위상이 드러납니다. 수직 편광으로는 남쪽으로 서 있는 사람들을 분간한다면, 수평 편광으로는 북쪽을 향한 사람들을 골라내는 방식이에요.”

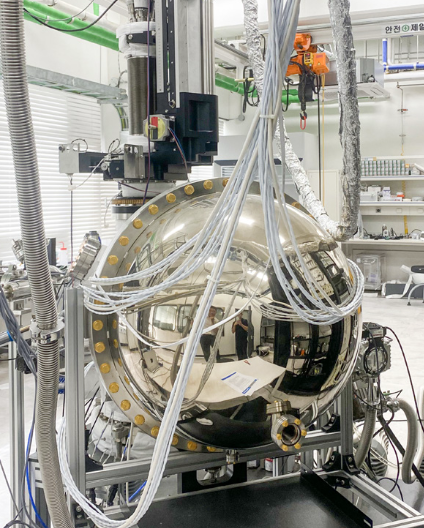

편광이란 특정한 하나의 방향을 지닌 빛이다. 특정 방향에 해당하는 전자의 위상 중 하나의 방향만 솎아 낼 수 있다. 빛을 수직 편광부터 수평 편광까지 전환하며 전자를 쭉 스캔하면 각 전자의 위상 차이가 전부 드러난다. 수평 편광으로 양자물질을 비추면 양자거리 1인 상태의 전자를, 수직 편광으로 비추면 양자거리가 0인 상태의 전자를 파악할 수 있다. 이렇게 0에서 1까지 거리들을 쭉 기록하면 양자물질의 ‘전자 지도’가 드러난다. 전자들이 각자 ‘어디를 보고 서 있는지’ 확인하면서 양자물질 내의 모든 자유전자의 위상을 파악하는 것이다. 김 교수는 이를 “각분해광전자분광법”이라고 설명했다.

편광에 따라 갈리는 양자물질 속 전자의 양자거리

두 전자(A, B)의 위상이 왼쪽 그림처럼 같으면 양자거리가 0(빨간색 화살표), 위상이 오른쪽 그림처럼 정반대면 1(파란색 화살표)로 나타낸다.

세계 최초 측정… 뒤를 받친 이론·실험 물리의 콜라보

양자거리에 대해 이제 조금은 알 것 같다. 그럼 양자물질 속 양자거리를 파악하면 어떤 이점이 있는지 의문이 자연스레 따라온다. 김 교수는 이 질문에 약간은 머뭇거렸다. 이유는 그도 ‘모르기’ 때문이었다. “양자거리를 직접 측정한 건 제가 처음 한 일이지만, 앞으로 어떻게 활용될지는 아직 잘 모르겠습니다. 저도 궁금하네요. 양자거리를 직접 제어한다는 건 분명 첨단 기술의 시초가 될 것입니다.” 이번 연구는 그만큼 양자계에 전례 없는 원천 연구다.

그러면서도 김 교수는 양자컴퓨터에 양자거리를 응용할 가능성을 조심스레 추측했다. “양자컴퓨터의 핵심인 양자 오류 정정에서 ‘스핀이 얼마나 돌아갔냐’를 확인할 때도 양자거리를 이용합니다. 양자물질의 양자거리를 완전히 제어할 수 있다면 0과 1 사이에 무수히 많은 실수(real number)가 있듯이, 물질 속 전자를 미세하게 조절해 무한히 많은 큐비트를 만들 수도 있을 겁니다. 현재는 0과 1 사이 0.01 단위까지 분별할 수 있는 수준이고요.”

그의 말처럼 양자물질 제어는 미래 양자 기술의 ‘혈’을 뚫어 줄 수 있다. 이온을 자기장에 가두는 작업처럼 의도적으로 입자를 다룰 때 입자를 중첩시키는 일은 고난도다. 그에 비해 양자물질에 존재하는 전자는 기본적으로 중첩된 상태다. 비교적 시작이 쉽다. 다만 물질 속 전자는 이미 안정된 터라 상태를 바꾸기 까다롭다는 단점이 있다. 이때 양자거리를 재면 양자물질 속 전자의 상태를 읽는 지도를 얻을 수 있다. 중첩된 전자를 제어할 수 있는 첫 문을 여는 것이다.

김 교수는 이런 성과에 이론물리학과 실험물리학의 협업이 컸다고 밝혔다. “이론과 실험이 명확히 나뉘는 다른 과학 분야와 달리 물리학은 이론과 실험의 경계가 흐릿해요. 이론물리학자의 계산을 저와 같은 실험물리학자가 곧장 검증하면서 협업하죠. 이번 또한 이론물리학자 양범정 서울대 물리천문학부 교수님과 함께한 결과입니다.”

이론물리를 현실로 바꾸는 실험물리학자로 줄곧 살아온 그는, 원천 기술이 향후 일상을 바꾸는 날을 그리며 인터뷰를 마쳤다. “미국 매사추세츠공대(MIT)에서도 완벽히 구현 못 한 기술을 우리가 세계 최초로 구현했습니다. 앞으로 어떻게 활용될지 모르지만, 원천 기술을 하나 선도한 거죠. 십수 년 전 발견한 원천 기술이 이후 일상에 도달할 정도로 발전하면 노벨상의 주요 후보가 되잖아요. 아주 막연하지만 어쩌면 한번 기대해 봐도 좋지 않을까요?”